- Web制作会社に就職したい

- IT業界のリアルが知りたい

- 転職した人の感想が知りたい

こんな方に向けて。

2024年1月にコーダーとしてWeb制作会社に就職した。入社して1週間後に書き残していた記録があったので公開しようと思う。

これからIT業界に就職しようと考えている方の参考になれば嬉しい。

なお、僕の略歴は次のとおり

- 新卒で区役所に入庁

- 4年後、市役所に転職

- 3年後、市役所を退職して主夫に

- 2年弱Web制作を独学

- 2024年1月、Web制作・Webマーケティング会社にエンジニアとして就職

公務員と子育て中の方はさらに参考になるかもしれない。

エンジニアに就職した感想!

僕の前職は地方公務員(区役所と市役所を経験)だったので、そもそも民間企業で働くこと自体が人生で初めての経験だ。

なので、この1週間で目にした光景はすべてが新鮮だった。

刺激が少なく、業務に集中できる

僕が入社した会社はリモートワークを推奨していて、社員の9割がリモートで仕事をしている。僕も初出勤の日こそ出社したものの、翌日にはリモートワークに切り替えた。

前職ではリモートワークはなかった。毎日決まった時間に、決まった場所に出勤して、決まった場所で休憩して、決まった時間に帰庁する。そんな働き方だった(コロナ禍で在宅ワークがあったが、ほどなく消滅した)

僕は些細な刺激が苦手で、たとえば

- 話し声

- 電話の着信音

- キーボードの打鍵音

- 隣の席の咳や鼻をかむ音

- 香水の匂い

「ふつう」の人なら気にもしない小さな刺激にいちいち反応してしまい、仕事が中断していた。「やめてください…」とも言えずじっと耐えていたけど、チリツモでダメージは大きかった。

でも、今は違う。

リモートワークできるので、上記のような刺激が消え、意図しない仕事の中断が消失した。

また、たとえ出社したとしても、社長含め3〜4人程度であり、外出する職員もいるのでオフィスに在中する職員は2〜3人程度。ゆったり調のBGMなんかも流れており、心地よい雰囲気だ。

電話という一方的なアラートがない

しかも、電話が鳴らない。

たしかに個人宛にメールやチャットツールなどでメッセージは来る。けっこうな頻度で通知が来るので集中力が阻害されるのも事実だ。注意しないとメッセージのやり取りだけであっという間に時間が過ぎてしまう。

でも、対策としてたとえば2時間おきにまとめて対処するとか、通知をオフにするとかはできる。

ところが、電話だと一方的に着信がくる。

僕はビビリ性なので、たとえば集中している時に「とるぅるぅるぅるぅ」と電話が鳴っただけで心臓がビクッとする。そしておそるおそる電話に出て、おそるおそる話す。

今の職場は電話が鳴る心配がない分、業務に集中できる。

社員の9割がリモートワークで働いている

前述のとおり、我が社ではリモートワークを推奨しており、ぱっと見だが社員の8〜9割が在宅ワークだ。しかし、前職では違った。

地方公務員は、基本的に出勤

想像のとおりだと思うが、地方公務員は出勤が原則だ。

コロナ禍で不要不急の外出自粛要請が出た際は在宅勤務が流行ったが、行動制限の緩和とコロナの2類→5類への移行とともに完全に消滅した。悲しい。

私の知り合いで2024年現在でもリモートワークしている地方公務員はゼロだ。

行政は民間の10年遅れ

「やっぱり公務員は保守的で、時代遅れだ」と思うかもしれないけど、たしかにその通りで私の実感では民間の10年遅れだ。

イメージとしては下記のとおり。

- 先進国でDX化が流行る

- 5〜10年後:民間企業でDX化が流行る

- さらに5〜10年後:行政でDX化が流行る

世界で流行ったものが5〜10年後に民間で流行り、その5〜10年後に行政で流行る。

行政はセキュリティに厳しい

だからといって「行政はダメだ」というわけでもなく、一応遅れる原因がある。それはセキュリティー面でのハードルだ。

- 全住民の個人情報を管理

- 行政運営的に、決して流出してはいけない情報を管理

- もしマル秘情報が流出したら、住民の不利益が大きく、その上処罰の対象になる

上記のとおりで、扱っている情報があまりにも秘匿性が高い。具体例を挙げると、

- 全住民の、年収・社会保険料・各種税金

- 全住民の、健康データ

- 全住民の、家族のデータ

こういった情報を管理している。誤入力や誤送信、ハッキングはNGで、仕事で個人情報を扱うときはいつもヒヤヒヤしていた。

もちろん、部署によっては住民の個人情報を扱わない担当も存在する。広報や財政、産業振興系の部署がそれに該当するだろう。そういった部署ではDX化を導入しやすい(はず)だ。

ただ、もう一つハードルがある…。

新しいことに挑戦するインセンティブが働かない

もう一つのハードルは上記タイトルのとおりだ。

- どんなに頑張っても給料は同じ

- どんなに頑張ってもボーナスは同じ

「年功序列・終身雇用」の弊害だろう。これは個人の問題ではなく、公務員の組織構造上の問題だ。

公務員だと頑張ることが「働き損」になってしまいがちだ。

だから「本当はやるべきだけど、業務が増えるだけだからやめとこ〜」となる。そして、よく起こります。たぶん、上記のようになった経験のある方は1度や2度じゃないと思う。

「セキュリティ」と「インセンティブ」。この2つのハードルによって公務員の働き方はいっこうに変わらない。

※もちろん、強い使命感のある公務員はいて、そういった素晴らしい公務員が日々頑張っていることも申し添えたい。

その日の朝、出社・リモートを選べる

すでに述べましたが、我が社は出社・リモートを能動的に選べる仕組みになっている。

「今日は午後から保育園の行事があるから、午前は出社して午後は在宅ワークしよ〜」のような柔軟な働き方が可能だ。

また、リモートでも業務が回るようにコミュニケーションツールが整えられており、「わからないことがあるけど、どうすればいいの〜」のような孤立してしまう事態にはならない。

本当に素晴らしい仕組みだなと、1週間経って感じた。

満員電車の地獄から開放された

リモートワークだからこそだが、満員電車から開放された。

前職では、毎朝満員電車に揺られて通勤しており、それがかなりストレスだった。僕は仕事でストレスを抱えるとお腹の調子が悪くなり、朝の電車内で「もよおす」ことが多かった。

朝の電車は満員電車なので出ようにも出られず、お腹が痛い中じっと耐える時間が本当に苦痛だった。

でも、今は違う。そもそもリモートワークなの刺激が少なくストレスがないのでお腹が痛くなることもない。また、出社してもある程度好きな時間に出社できるので、満員電車を外すことも可能だ。

敏感マンにはこの上ない働き方だな、と感じている。

フレックスだから、「生活」に「仕事」が溶け込む

少しだけ触れましたが、我が社は完全フルフレックスを採用している。

このため、出勤時間がない。退勤時間もない。

(※一応、5:00〜22:00の間とはなっている)

だからたとえば、下記のような働き方ができる。

小さい子どもがいる家庭の場合

- 5:30 起床

- 6:00〜7:00 出勤&働く(1H)

- 7:00〜9:00 子どもの支度&保育園送り

- 9:00〜12:00 働く(3H)

- 12:00〜13:00 休憩

- 13:00〜17:00 働く&退勤(4H)

- 17:15〜 保育園迎え&家事

- 22:00 就寝

合計で8時間働けばよくて、細切れに仕事をすることができる。さらに、1日で8時間働く必要もなく、週に40時間になればいい仕様だ。だから「月曜日は6時間にして、火曜日と木曜日に9時間働く!」のような働き方ができる。

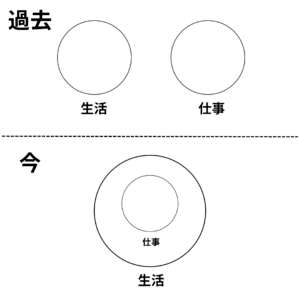

これってつまり、「仕事」に「生活」を合わせるのではなく、「生活」に「仕事」が溶け込むライフスタイルを意味する。

常識的には、まず「仕事」があって、次に「生活」がある。「今日は仕事が◯時〜◯時まであるから、私用はその後だな」って考えるはずだ。もしくは、有給を取るとか。

でも、今はまず「生活」があって、次に「仕事」がある。つまり、生活のなかに仕事がある状態だ。

「今日は子どもの保育参観があるから早朝に仕事して、日中は保育参観に行こう。終わったら、また仕事しよう」のように、「まず個人の日常があって、その合間に仕事を挟んでいく」みたいなスタイルになった。

会社近くに住んでいない人が、たくさんいる

そして、リモートワークが普及すると、住居の選択も自由になる。我が社だと、

- 静岡

- 岡山

- 横浜

と、会社は東京(千葉寄り)ですが、もはや出社が不可能なエリアに住んでいる方がいらっしゃる。

前職だったらありえない話で、区役所のときは都内か千葉・埼玉・神奈川に、市役所のときは市内か隣接の市町村に住んでいた。

でも、現職は違う。

千葉・埼玉・神奈川どころか、関東圏内ですらない。衝撃的だった。

子育て中の職員が多い

勝手なイメージで、IT系の企業といえば2〜30代の若手が中心で、その多くは独身か既婚でも子なしなのかなと思っていた。

実際にIT系企業の採用ページには、フレッシュで若い社員の写真が多く掲載されていた。若手にアピールするためでしょう。

しかし、僕が入社した会社は真逆で、むしろ子育て中の社員が多数派。

しかも、女性社員の割合が7割ほどだ。だから、社員さんの予定をこっそり覗くと…

- 8:45〜子どもの送迎

- 14:00〜子ども病院

- 月曜日は出社応相談

のような育児の予定が組み込まれている。

僕も幼稚園の子どもがいるのだが、他の社員に過剰に気を遣うことなく育児の予定を入れられる。かといって仕事が蔑ろになっているわけでもなく、先輩方はサクサクもりもり仕事を進めている。

「どうしたらその量のタスクをこなせるんや…」と思うほど、バリバリ働いている先輩ママさんがたくさんいる。

学歴や職歴が、多様である

前職では、職員の経歴は似たりよったりだった。

地方公務員の経歴

あまり偏差値によって大学をランク分けするのは好きではないが、たとえば、東京の区役所では下記のような経歴の方がほとんどだ。

- MARCH以上の文系大学卒(経済学部か法学部)

- 9割方、新卒で入庁

- 転職経験がある職員は2割ほど

- ほぼ、関東出身

同期も、先輩も、後輩も、上司も似たりよったりの経歴を持つ。

「同じ大学出身の、同じ学部卒」みたいな人もいるし、なんなら「同じ高校の同級生」にも遭遇する。

市役所は同級生がいる

さらに、市役所の職員の場合だともっとすごくて、

- ほぼ、市内出身

- ほぼ、県内の高校卒

- ほぼ、首都圏の大学卒

- ほぼ、市内か近隣市町村に在住

だ。

だから、「先輩・上司と同じ小中学校!」「〇〇高校の集まりが存在する」「スーパーで職員と遭遇する」みたいな現状がごくごくふつうに起こり得る。

Web制作会社は経歴が多様

一方、僕が入社したWeb制作会社の職員の経歴は多様性に溢れている。

- デザイン系の学校卒

- 理系大学卒

- 短大・専門学校卒

- 転職歴3回以上多数

- 中途採用がほとんど

- 全国の市町村に在住

のように、自分と同じ経歴を持つ人がいない。単純に人生経験を聞くだけでも興味深く、話が弾む(まだ話してない方がほとんどなので、追々交流を深めていきたい)

社長との距離が、とんでもなく近い

今の会社は、総勢20名ほどの小さな会社だ。全員の名前を1週間で把握することができた(まだ顔と名前は一致していないし、話したことない方も多いが)。

そして、入社初日。社長から「ちょっと〇〇さん、今いい?」と話しかけられた。また、社長は他の社員ともふつうに会話している。

「ふつうじゃんか!」と思うかもしれないが、公務員の世界に慣れ親しんでいた私にとっては驚愕の光景だった。

市長は入庁式以外、お目にすることがない

地方公務員の「社長」というと「区長」や「市長」ですが、まず会うことがない。ましてや1対1で話すことや会食の場にご一緒することはありえない。それくらい遠い存在だった。

部長はなぜか部屋が隔離されており、個室が与えられていた。なので、部長の顔を見たことない人もいるくらいだ。

また、課長は同じフロアの同じ空間にいるが、とんでもなく忙しいそうにしている。

話しかけるには事前にスケジュールを入念に確認した上で、かなり下手に「今お時間よろしいですか?」と話しかける。

こんな世界で新卒から7年間を過ごしていたので、社長から話しかけられたときは面食らった。

いきなり仕事を任される

初出勤の日は、自己紹介とメールアドレスやコミュニケーションツールの登録など、環境設定で1日が終わった。が、2日目にして案件を任されることに。

あるあるかもしれないが、僕にとっては衝撃体験だった。なぜか。

地方公務員に入庁した後の流れ

新人公務員は、まず研修を受ける。

- 初日:入庁式&部署に挨拶

- 〜1週間:接遇&公務員研修

- 1週間後:カンタンな事務作業

- 1ヶ月後:カンタンな住民対応

- 半年後:本採用研修&サブで担当

- 1年後:メインで担当

区役所・市役所ともに流れは上記のとおり。入庁して1週間は研修漬けだ。

入庁直後、3ヶ月後、半年後、1年後にフォローアップ研修があり、そこで仕事を振り返る。

Web制作会社に就職した後の流れ

私がこの1週間で経験した流れは、下記のとおりだ。

- 初日:自己紹介&環境設定

- 2日目:案件に加わり、タスクが与えられる

- 3日目:ガンガン作業をこなす。2つ目の案件に加わる

- 4日目:ガンガン作業をこなし、先輩とMTGを実施。3つ目の案件に加わる

公務員とのギャップは歴然だ。そもそもの話、採用の時点で違っていた。

- 公務員:メンバーシップ型雇用

- エンジニア:ジョブ型雇用

メンバーシップ型雇用は業務の縛りがない契約で、人に仕事をつける。一方で、ジョブ型雇用は業務内容がはっきりしていて、仕事に人をつける。

で、私は「フロントエンドエンジニア」として内定をもらっているのでジョブ型雇用だ。業務内容がはっきりしていて、そのスキルがあると一応認められて就職したわけ。

だからこそ、就職後すぐに案件を任してもらうことになっている。

どっちが向いているかは人次第

メンバーシップ型雇用がいいか、ジョブ型雇用がいいか。これに唯一の正解はない。ただ、向き・不向きはあるかもしれない。

- いろんな部署でさまざまな人と関わり、広く仕事がしたい ⇒メンバーシップ型雇用

- 専門知識やスキルを極めて、特定の業務を追求したい ⇒ジョブ型雇用

といった感じ。

ただひとつ、「全然働き方が違かった!」とは言っておきたい。

最後に

以上、僕がWeb制作会社に就職して1週間働いて感じた率直な感想だ。

あくまでもいち個人の感想なので話半分に聞いてほしい。これがすべてではない。

また、本題と関係ない話で、知り合いに「公務員辞めて主夫になったよ」と言うと十中八九「え?もったいない…」と驚かれる。

- 安定した給料

- 充実した福利厚生

- 世間体のいい肩書き

曰く、就職した時点で人生勝ったようなもんだと。

しかし、私の中の違和感(危機感)として、

- 時代が急激に変化しているのに「安定」している

- 福利厚生が充実しているがゆえに、働く意欲がわかない

- 年功序列のために、リスクを取って仕事をするインセンティブがない

があり、私の目には「公務員の働き方はこの先危うい」と映っていた。

とくに市役所時代は状況が厳しく、急激に人口減少が進み財政状況が悪化する一方で、時代の変化に対応しきれない働き方や組織のあり方に強い危機感を抱いていた。

公務員の仕事に慣れてきた30歳頃、現状を変えるには今しかと判断して、公務員を退職した(ちょうど育児の負担も増えたから妻とバトンタッチした)

コメント