- 自分が地方公務員に向いているか知りたい

- 現役の公務員だが、公務員に向いているのか不安になっている

- 地方公務員への転職を考えているが、経験者の意見を参考にしたい

こんな方向け。

この記事を書く僕は、東京の特別区と千葉の市役所に勤務した経験があり、地方公務員歴が7年だ。

僕が7年間の公務員生活で知り合った人は、数え切れないほどいる。

- 東大出身の女性

- 元福祉施設の職員

- 国土交通省から転職してきた人

- 子育てしながら働くママさん公務員

- 仕事に馴染めず、入庁して数か月で退職した同期

- バリバリ仕事をして、30歳前半で管理職になった先輩

- ストレスや悩みを抱えてメンタルを壊してしまった先輩

と、様々な背景を持った公務員と出会い、一緒に仕事をしてきた。

この経験を踏まえて「どんな人が地方公務員に向いているのか」「ネットや本に書いてある情報は本当か」を独断と偏見も込みで紹介する。多少バイアスがかかっているのはご容赦いただきたいが、すべて本心で書いた。

地方公務員の働き方がざっくりとでもイメージでき、ミスマッチが防げるんじゃないかと思う。

また、もしあなたが地方公務員を目指すなら、この記事を読むことで長く、そして心地よく仕事を続けられるかどうかの判断ができる。

インターネット上にある「地方公務員に向いている人」への元公務員の意見

地方公務員になりたいと思った人は、「自分は公務員に向いているだろうか」と悩んだ経験はあるはずだ。

「地方公務員 向いている」とググると、予備校や個人ブロガーのサイトがたくさんヒットする。

そこで、地方公務員に向いている人の特徴を下記のように分類した。

- ①【やりがい】地域住民に寄り添う仕事がしたい人

- ②【やりがい】数年ごとの異動で様々な経験を得たい

- ③【生活】安定した給料を得たい人

- ④【生活】安定した生活が得たい人

- ⑤【生活】ワークライフバランスを大切にしたい人

- ⑥【スキル】説明がうまい人

- ⑦【スキル】わかりやすい文章が書ける人

- ⑧【性格】雑務や定型的な仕事でもOK

- ⑨【性格】人と接するのが好き

地方公務員として7年働いた僕が、上記の検索結果に対して少し意見してみたいと思う。なお、僕の評価は下記のとおりだ。

- 「ずばりそうです」…【◎】

- 「まぁそうかなぁ」…【○】

- 「微妙だなぁ」…【△】

- 「それは違います」…【×】

※個人的な意見なので、どの自治体・人にもあてはまるわけではない。参考程度に聞き流していただければ嬉しい。

【やりがい】地域住民に寄り添う仕事がしたい人【×】

「地方自治体の職員だから、住民の声を聴きつつ、細かい課題やニーズに対応したい」と思うのは幻想に近いかもしれない。

なぜなら、目の前の住民の要望を政策に反映することはほぼできないからだ。

もちろん、職員の接客態度やホームページの誤字脱字など、言われてすぐ直せることは積極的に直せる。そりゃ自治体の職員だって、地域をよりよくしたいし住民からの要望にできる限り対応したい。

だけど、住民の声にこたえるのは難しいことが、案外多いのも事実だ。

実際にあった例は、下記のとおり。

- 「児童手当を毎月支給にしてほしいんだけど、どうにかしてくれない?」

- 「新しい図書館の建設予定地だけど、別のところに変えてほしい」

- 「エアコンの使用料も補助金の対象にしてほしい」

こういった要望は日々公務員のもとに届く。

しかし、公務員が相手とするお客さんはその地域に住む人すべてで、価値観もライフスタイルも異なる多様性に満ちた人々だ。これらすべての人が満足する政策を打つには、最大公約数を取らざるを得ず、必然的に広―くうすーい無難な制度に落ち着く。

一部の人だけに刺さるニッチな政策は打ちずらい。税金をフェアに使うという建前上、優遇していると見られかねないからだ。

「最大多数の最大幸福」とは言いえて妙だが、まさにそれで、「大多数の人が満足しているならばそれでよし」みたいな雰囲気がある。

住民の要望すべてに応えると、仕事が回らない

例えば、あなたが「今日窓口で対応した方から○○××という意見がありました。変えるべきじゃないですか?」と上司に進言したとして、上司から返ってくる返答は下記のとおりだ。

上司「じゃあ、その意見は他の住民も言っているの?」「条例や要綱は修正するの?」「他の自治体ではどのように対応しているの?」「予算の確保は大丈夫?」

ちょっと極端な例だが、イチ住民の要望に応えるだけで、これくらい突っ込まれることがある。よくある。

一言でいえば、何かを変えるための代償が大きすぎるのだ。

さらには、何かを変えるためのインセンティブが足りない。具体的には、給料やボーナスアップなどの成果報酬はほぼないから、あるのは使命感や責任感だけだ。

【やりがい】数年ごとの異動で様々な経験を得たい【△】

迷ったが、微妙だ。

数年ごとの異動といっても3~5年は同じ部署だし、僕の経験上、同じような部署をコロコロと異動するパターンをよく見てきたからだ。

- 障害福祉3年→高齢者福祉4年→生活保護5年→障害福祉課長(イマココ)

- 財政課5年→税務課4年→会計課5年→財政課の係長(イマココ)

- 税務課5年→防災課3年→税務課5年→税務課の係長(イマココ)

上記の例はけっこう「あるある」なんじゃないかなと思う。

つまり、いろいろな部署に異動して様々な経験はできるものの、本質的には同じ系の部署に異動するパターンもある。

まったく別の部署に異動することもある

一方で、「広報課で5年広報誌の作成を担当していたけど、来年度から未経験の児童福祉課へ異動した」というケースもある。

しかし、このような異業種への異動は年齢の若いうちか、管理職に多いパターンであって、その他の職員にはあまりないように思う(自治体にもよるが…)

それに、未経験の部署に異動するのは大変だ。

たとえば下記のように

- 観光課 → 企画課 → 広報課 → 児童福祉課(未経験)

- 市民課 → 税務課 → 健康保険課→ 防災課(未経験)

- 施設管理課 → 保育課 → 財政課(未経験)

入庁してから10年や15年後に、まったくの未経験部署に放り込まれるパターンもある。

公務員の異動はただでされ「イコール転職」とされるほど、環境がガラリと変わる。にも関わらず、異動前の経験がまったく通用しない部署に配置されたらどうだろう…?

ライフステージを無視した異動もありえる

「結婚して子どもが生まれた」「子どもが小学校に入学した」と、生きていればライフステージも絶えず変化していく。しかし、特に男性はライフステージを無視した異動が多いと思った。

僕の同期や知り合いの例を挙げると、

- 第一子の誕生の年に、財政課に異動

- 第一子の誕生の年に、総務課文書担当に異動

- 結婚した年に、都庁や霞が関へ出向

- 小学校入学の年に、係長に昇進

みたいな具合だ。僕の観測範囲では男性が多かった。確かにいろんな経験ができていいのだが、家庭を重視したい時に重い仕事を任されてしまうこともある。

「様々な経験ができる!」と理由で安易に公務員と決めつけるのは「ちょっと待った!!」といった感じだ。

とはいえ、公務員は福利厚生が充実しているから仕事をセーブすることも可能だ。また、上司に掛け合えば業務量を調整してもらえることも多い。よって、トータルで見て「◯よりの△」とした。

【生活】安定した給料を得たい人…【○】

「新卒一括採用・年功序列・終身雇用」は、地方公務員ではどうなんだ?と疑問に思う人も多いはず。

結論から言うと、「新卒一括採用」は崩れつつあり、「年功序列」「終身雇用」は健在かなという感じだ。

「新卒一括採用」は崩れつつある

多くの地方自治体では「社会人経験者採用」を積極的に行っていて、割と経験者の方は多い。僕の同期では、4分の1が民間企業出身だった。

「年功序列」は残っている

一方、年功序列は残っている。

年功序列は「最近では公務員も、年齢に関係なく成果で評価されるんじゃないの?」と聞かれることがあるが、民間企業ほどではない。

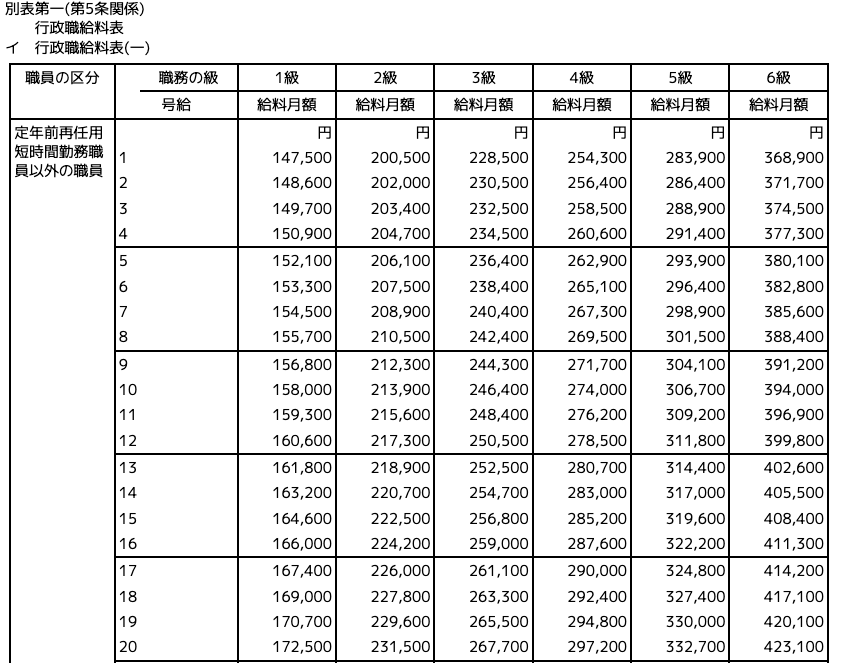

公務員の給料は「〇〇市職員の給料に関する条例」という決まりでバチバチに定義されている。

人事評価によって昇給の幅が決まる。「Sで6個up、Aで5個up、Bで4個up」みたいな感じだ。ちなみにSは全体の1%くらいで、Aが15%、Bが80%くらいだ。つまり、大体の人がB評価に落ち着く。

終身雇用は、健在

終身雇用は残っていて、たとえ業績が悪化(=税収がダウン)しても、夕張市のような超例外を除いて職員の雇用は守られる。

むしろ、パソコン操作もままならない方が係長だったり、最新の制度をよく理解されていないのに課長だったりするパターンも見受けられるほどだ。変わってきているとはいえ、だ。

とはいえ、公務員の成果は数字で表すことが難しい

例えば、下記のようなケースだ。

- 児童虐待対応を担当する職員

- 婚姻届けの審査をする職員

- 市道の補修を担当する職員

上記は、数字で目標を設定するのが難しい上に成果判断も難しい。営業成績や売り上げといったわかりやすい数字で表すことができない。

公務員にはこういった数字で評価できない業務が多いため、ふつうに業務をこなしていれば、毎年「ふつう」の評価がつき、毎年給料があがっていく。

「いやいや、そういうルーティン業務は機械にとって代わられるだろ!」と思うかもですが、その未来はまだ遠いかもだ。

たとえば下記だったら微妙じゃないか?

- 自動化するためのお金&時間:2,000万円 & 3年

- 自動化すると得られるメリット:住民票が機械で取れる

つまり、自動化を進める予算と、自動化されたことで得られるメリットが釣り合わない可能性が高い。

こうなると誰も自動化しよう!とは言い出さないので、デジタル化の波は向こう20年はやってこないかと思う(たぶん)。

したがって年功序列はまだまだ健在であるといえる。

【生活】安定した生活を送りたい人…【○】

安定した生活を送りたい人には、地方公務員が向いているといえる。その理由は、地方公務員は転勤が少ないからだ。

国や都道府県とちがって、地方自治体で働く職員の異動は自治体内の施設に限られる。引っ越しをともなうような転勤は基本的にないと思って大丈夫だ。

都道府県や国に出向する場合もある

ただしではあるが、転勤を命じられるケースもある。

実は自治体の職員でも、都道府県や霞が関に出向することがあり、年に2~3人はいる。出向すると大抵の職員は距離的な問題と、さらには、えげつない残業問題から引っ越しをするケースが多かった。

僕の知り合いでは、都庁に出向した人が5人、経済産業省に出向した人が3人、法務省に出向した人が1人いた。

出向する職員は優秀な人が多い

出向する職員は、どの人もその世代のエース級の職員で優秀だった。

出向中のエピソードを聞くと、「タクシー券が渡されて何かと思ったら、国会中は終電で帰ることができなかった。それで、渡されたタクシー券の意味がわかった」とか「都庁にはガチで優秀な職員がいっぱいいて、めちゃくちゃ勉強になった」とかいろいろ面白い話が聞けた。

また、出向から帰ってくると大体は激務部署に配属される。優秀な職員はこのループに陥ることが多いのも、事実だ。

なお、言うまでもなく「リストラ」はほぼない

7年間働いていて、リストラされた職員は一人もいなかった。

公務員がリストラされるのは不祥事を起こしたときが99%だ。これを「懲戒免職」とか言ったりする。

しかし、懲戒免職になる不祥事といっても、刑法に引っかかるレベルの悪質なものであって、普通に働いていて懲戒免職になることはない。

ニュースで見るのはごくごく一部のレアケースだ。業績の悪化を理由にリストラされることはない。

【生活】ワークライフバランスを大切にしたい人【△】

すべての公務員が定時退社で有給フル消化かと問われたら、「そんなことはないよ」と食い気味に答える。

ワークライフバランスを保てるかは、配属される部署によって大きく異なるのが現状だ。

僕の経験では、以下の部署は慢性的に疲弊している。

- 財政課

- 議会事務局

- 障害福祉課

- 高齢者支援課

- 介護保険課(一部の担当)

- 児童福祉課(とくに保育園担当と児童虐待担当)

- 防災課

- 保健所(公衆衛生部門)

僕は特別区と市役所を経験したが、上記の部署は残業が多かった。

保育園の担当部署は心身共に消耗する

特にヤバめだったのは、保育園担当。残業時間もえげつないが、それ以上に住民からの圧迫、議会対応など、精神的なダメージも相当なモノだった。

僕が務めていた区役所では、待機児童問題がホットな話題になっていて課題が山積していた。

保育園を増築しても、定員数を増やしても、増加する住民ニーズに追いつかない。常に需要と供給がアンマッチで、圧倒的に供給が不足していた。

「高い税金を払っているのに、公務員は何をやっているだ!」「育休を延長できません。仕事を辞めざるを得ません。」

このように、保育園に入れなかった保護者の方からの悲痛な声、怒り、嘆きが日々聞こえてきた。

ぶつけようのない怒りや悲しみは、公務員に向けるほかない。僕は直接の担当ではなかったものの、同じ係に保育園業務があったので、保育園の入園審査会の翌日はいつも憂鬱な気持ちで出勤していた…。

【スキル】説明がうまい人【◎】

「説明がうまい人」は間違いなく地方公務員に向いていると思う。なぜかと言えば、住民に説明する場面がものすごーーく多いから。老若男女、すべての人にとってわかりやすい説明を心がける必要がある。

公務員のお客さんは、住民すべてだ。ご高齢の方もそうだし、また語弊があるかもしれないが、中には知能レベルが低い?人もいる。正直な感想だ。

複雑で難解な制度を万人にわかりやすく噛み砕いて説明するスキルは、公務員の必須スキルといっても過言ではない。過不足なく、正確に伝えることで、認識のズレを解消できる。その上に、無用なクレームも防げる。

クレームへの対処は、謝るのみ

認識のズレによって起こりえるのは、クレームだ。

しかし、公務員の場合だとクレーム対応は基本謝るのみで、挽回できないことが多い。

たとえば、以下のようなクレームだ。

説明をした公務員の○○さんの言ったとおりに書いた。○○さんの説明が悪かったからだ。私に責任はないから、1か月分の手当をさかのぼって給付してくれ。

しかしながら、大抵の場合できない。なぜなら、法律や条例で決まっているからだ。

ちょっと冷酷だけど「申請期限を過ぎた場合、過去にさかのぼって給付できない」いうルールがあれば、言葉どおりに運用される。

わかりやすく説明して、相手に抜け漏れなく伝える必要がある。

【スキル】わかりやすい文章が書ける人【◎】

わかりやすい文章を書けるスキルは必須だ。

なぜかというと、住民向けに文章で何かを伝える場面が非常に多いからである。

そして、その住民の学歴、職業、年齢、ライフスタイルといった背景は多種多様だ。だから、難しい。自治体はお客さんを選ぶことができない。

そうすると、難しい言葉やカタカナ言葉は避けるべきだ。また、一文の長さも短くしたほうがいいし、曖昧な言葉も使わない方がいい。

とはいえ、行政の文書はわかりにくい

とはいえ、だ。行政の文書はわかりにくものが多い。

行政の文書って「わかりやすく書く」よりも「抜けモレなく書く」が重要で、わかりやすさを犠牲に正確さを重視する傾向がある。

なぜなら、あとで住民からクレームがきたときに「ここに書いてあります」と言えるからだ。

つまり、ぜったいに負けないためにあれこれと書き連ねた結果、物理的にも意味的にもまったく余白のない文章ができあがるわけです。

僕もチラシをシンプルなイラストと少ない文字にしたら、「これじゃダメだ!」と一蹴されて文字だらけのチラシになったことがある。

【性格】雑務や定型的な仕事でもOK【◎】

完全に同意する。

地方公務員に限ったことではないが、仕事自体が目的化していることはよくある。

- 「前々から受け継がれてきたけど、この仕事ってやる意味ある?」

- 「こんな仕事、誰でもできるから外注(業務委託)しちゃえばいいのに」

- 「仕事の進捗報告だけする会議を、毎月1時間かけてやる意味ってあるの?しかも、業後に…」

- 「今月は○○手当の受給者500人に、更新通知を発送する。いちいち紙を印刷して、封入するの怠い…誰かやってくれ…」

僕も7年公務員をやってきて、こういった場面に多数ぶつかってきた。

雑務にも、「意味のある仕事」はある

ただ、僕は雑務や定型的な業務自体を否定しているわけではない。ちゃんとした目的がある雑務はあるからだ。

誰もやりたがらない、だけど、誰かがやる必要がある仕事って実は多い。

すぐにはIT技術を取り入れられない

ITテクノロジーが進化して、AIが人間に置き換わりつつある。便利な世の中になったなぁと感じる。

しかし、地方自治体の限られた予算の中で、今すぐIT化を促進することはできない。それにすべての作業がAIにとって代わられるとも思えない。

僕の経験上、財政力に余裕のある一部の自治体は例外として、99%の自治体でITが普及するのはまだまだ時間がかかると思っている。

じゃあその間、雑務はしなくていいのか?そうではないはず。誰かがやらないといけない。

地方自治体には、泥臭い仕事が多い

具体的には、下記。

道路の補修、公園の草刈り、水道管の修理、地域イベントの開催、避難所の運営、デジタルが苦手な人へのアナログ対応、虐待を受ける方の緊急対応、税金を滞納する方への家庭訪問

上記の業務は、地方の仕事の一部だ。

僕の周りには率先して雑務を引き受けてくれる人がたくさんいた。困難ケースの対応を嫌な顔せずに引き受けてくれる人がたくさんいた。

地味な仕事を苦にしないとか、単純作業が得意だという性格やスキルは必要かなと強く感じる。

【性格】人と接するのが好き【○】

地方公務員は人と接することが多いのでこれも同意だ。

転出転入、戸籍、健康保険への加入、児童手当の申請、介護認定の申請

とあらゆる申請の窓口になっているのが地方自治体だ。

会議やレクも多い

自治体職員の仕事は窓口応対だけじゃない。実はたくさんの会議を行っている。

上司向けの説明会、住民向けの説明会、計画を策定する会議、医師会向けの説明…

基本的に人と接するのが好きで、しかも初めての人とでも打ち解けられる素養があったほうがいい。また、年上の人から好かれるタイプもいいだろう。愛嬌は大切だ。

裏方の仕事もある

じゃあ、人と接するのが苦手な人は地方公務員が務まらないかといえば、それは違う気がする。裏方の仕事もあるからだ。

たとえば、パソコンやシステムの管理部門。この部署は完全に裏方で、市民と直接相対する場面はほとんどない。やり取りするのは内部の職員か委託先(=取引先)の業者で、慣れ親しんだ人との応対が99%だ。

とはいえ、やっぱり公務員は人と接する機会がものすごく多いから対人スキルは必須だと言える。

元公務員が思う地方公務員に向いている人の特徴

ここからは、7年の経験を踏まえて、地方公務員に向いている人の特徴をあげつらっていく。

マルチタスクができる

地方公務員に求められるスキルは、「マルチタスクができる」だ。

この理由は、地方自治体では職員の人数が不足しているため、複数の業務を兼任する場合が多いからである。

僕が実際に担当していた業務を紹介すると、

- 特別区:高齢者福祉全般の申請、高齢者虐待の対応、民生児童委員会議の開催サポート、児童手当・医療証・児童扶養手当・母子手帳の申請受付、飼い犬の登録、狂犬病予防集団接種の運営、OJT

- 市役所:包括包括支援センターの委託管理、補助金全般、認知症予防対策、在宅医療・介護連携推進事業、避難所職員、OJT

すいません、、、漢字ばかりで読みづらい・・・

ここでイイたかったのは、上記のように「一人でいくつも業務を担当していた」ということだ。

で、これは僕に限った話ではなく、90%の地方公務員が同じ状況にあるといっても過言ではない。

色々な業務を同時並行に進めていくスキルが、地方公務員では必須だ。

内向的な人はマルチタスクが苦手

内向的な人は、マルチタスクが苦手だ。思考の切り替えに時間がかかるからだ。

このあたりの詳細は、

に書いたので読んでみてほしい。

コミュニケーション能力が高い人

コミュニケーション能力に自信がある人は、地方公務員で活躍できる可能性がある。

たとえば、住民向けの説明。

世間のイメージ通り、住民との関わりは日常茶飯事だ。日々、窓口や電話、メールで住民と接している。

これは僕の失敗談でもあるのですが、僕が新人の頃、住民から児童手当の電話問合せがあった。

しかし、僕には児童手当の知識がまったくなかった。「わからない」と素直に認めるべきところ、わかったふりをしてしまった。

こういう態度は住民に不信感を与え、信頼関係が一瞬で崩れる。そのうち、電話相手は怒ってしまい、僕は先輩職員に電話を交代した。この一件で、コミュ力の重要性を思い知った。

外部の人と関わることも、よくある

また、外部機関との良好な関係を構築するためにも、コミュ力は重要だ。

地方公務員がかかわる外部機関の例をあげると下記で、

- 警察・消防

- 医療機関

- 介護・福祉施設

- 医師会・歯科医師会

- 民生委員

- 町内会・自治会

- 商工会・商店会

- 農業組合

- 委託業者

部署にもよるが、上記の団体との関わりが多い。そして、仕事を円滑にすすめる上で、これらの外部団体と良好な関係を築くことは重要だ。

僕の経験から言えば、公務員で仕事ができる人は、関係機関ともうまく付き合っていける人だ。

というのも、公務員は仕事の大半を外部の団体に委託していて、基本的には「お願いする立場」だからである。つまり、地方公務員は立場的に低いことが多い。

職場の人間関係も重要

最後は職場の人間関係。

言うまでもなく、地方公務員にも人間関係の悩みはつきない。「真の敵は内側にいる」なんて言うが、地方公務員だってそうだ。

そして、地方公務員の場合は世界が狭いから、一度羽目を外してしまうと、一瞬でうわさが広まる。

地方公務員では、敵を作らない絶妙なポジション取りが重要だ。

自治体によっては、同じ中学校の友達や先輩が同期や先輩だったなんてことも珍しくない。実際、僕がいた市役所には、幼馴染みや近所の知り合いがたくさんいた。

また、上司とうまくやっていけるかも重要だ。公務員の仕事の大半は、上司の承認に基づく。下っ端職員の一存で決められる案件はほぼゼロといっても差し支えない。

だからこそ、日頃から上司と良好な関係を築きことでスムーズに仕事が進められる。希望部署への異動や出世にも影響するから超重要だ。

柔軟な考えができる人、対応力がある人

地方公務員には柔らかく、しなやかな思考も重要だ。また、時には理不尽なクレームや納得いかない上司の命令もあるが、いい意味で受け流す力も必要だ。

例えばですが、下記のような場面を想像してみてほしい。

- 議会質問があたり、想定質疑問答集を明日までに20問作れと課長に命令された

- 生活保護費を酒とギャンブルにつぎ込み、支給日の10日前にお金がないと怒鳴り込んできた

- 「あまり効果が出ていない事業を縮小もしくは廃止すべきだ」と上司に提案したが、「住民や議会から反発されるから」との理由で一蹴された

上記は、僕が実際に経験した場面だ。

情に流されない人

一時の感情でものごとを判断しない冷静さも大切だ。

なぜなら、制度やルールが絶対であって、温情で救済できないことが多いからである。

ちょっと意味不明かもしれないので、具体例をあげる。

- 児童手当の申請に来た人「転入届を出したとき、受付した人から案内されなかったんですけど、、」

- 公務員「それは大変申し訳ありませんでした。。」

- 児童手当の申請に来た人「今からでも申請は間に合いますか?」

- 公務員「はい、申請はできます。ですが、申請期限を1か月過ぎているので、前月分の手当は支給できません…」

- 児童手当の申請に来た人「それはそちらの責任でしょう?納得できません!!!」

上記のケースでは、過去分の手当を給付することはできない。

なぜかと言えば、法律で決まっているから。これだけだ。

だから、上記の例で担当者が「では、1か月前の手当も支給します」と言っても、上司の決裁で却下される。法律に書いていないことはできないので。

ちょっと冷たいかもしれないが、地方公務員が頼るべきは正義感や信念ではなく、法律や条例だ。

やりたいことがなく、やりたくないこともない人

記事の前半にも触れたが、地方公務員の異動は3~5年おきにあって、異動希望が通らないことが多い。

このため「イベントを主催する部署にいきたい!」「自分は人前に出るのが苦手だから、裏方に回りたい」といった明確な目標やビジョンがある人は要注意だ。希望の部署に異動できなかった時のダメージが大きいからである。

その一方、「部署はどこでもいい」「苦手なことも特にないです」という人は、与えられた持ち場でそつなく仕事をこなすことができる。

よくも悪くも地方公務員はオールマイティでジェネラリスト。地方公務員で活躍する人は、どこの部署にいっても対応する人が多い。

やりたくないことが明確にある人は向いてないかも

上記は「やりたくないこともない人」のケースですが、やりたくないことがはっきりある人は例外かもしれない。

なぜかと言うと、公務員はやりたくない仕事を任されることがとっても多いから。

たとえば、やりたくないこととして

- 副業できないとイヤ

- 福祉系の部署はイヤ

- リモートワークがないとイヤ

- パソコン操作は苦手だからイヤ

- 住民と関わるのが多いのはイヤ

こういったやりたくないことがはっきりとある人は厳しいかもだ。

公務員の異動はドミノ倒しのように決まっていき、自分の希望が通ることはほぼない。

また、公務員に限らずだが、個人ではなく集団(組織)で働く以上、イヤな仕事をせざるを得ない。完全にイヤな仕事が逃れることはできないだろう。

「やりたい仕事がない」と悩む人がやるべきこと

僕は「やりたい仕事がなくてもいい」と思っている。

下記は、シリコンバレーでベンチャーを起業した古賀洋吉さんのブログ記事です。

僕の意見では、「やりたいこと」なんてのは、考えたってポンとわいて出てくるものではなく、自分の行動を通じた経験から、たまたま生まれるものだと思う。だから、悩んでもムダだと思うし、そもそも悩みですらないと思う。

個人的には大賛成だ。

何かを目指すきっかけは「行動」で、行動した先に「感動」があって、モチベーションにつながる。

行動なくして心が動くなんてことはない。あれこれ悩んでいるとしら、行動が足りないのかもしれない。

まとめ

地方公務員がおすすめとか、地方公務員をやめろとかはない。地方公務員に向いているかどうかなんて、人それぞれだからだ。

ぶっちゃけ地方公務員に向いているかどうかは、実際に働いてみないとわからない。僕も公務員に向いているどうかなんてわからなかった。そして、公務員から公務員に転職してみて、向いてないことがわかった(遅すぎか…)

脱線したけど、「私には合わない。」と判断したなら試験を受けなければいいし、現役の方は退職すればいい。その逆で「私はぜったい向いている!」と思えば、試験に挑戦してみればいいし、現役の方はそのまま続ければいいと思う。

ただ、自分のことを一番知らないのは意外と自分だったりする。視野が狭くなっちゃっているから、周りからのアドバイスや意見を聞いてみることは必要なんじゃないかなと思う。

また、悩むのは大切だが、悩みすぎもよくない。頭で考えてもわからないことはわからないから、直感を信じて飛び込んでみればいいと思う。

皆さんが心地よく働ける仕事につけたら嬉しい。応援しています。

コメント