こんにちは、つるおかです。

先月に二人目の子どもが生まれ、今住んでいる家(1LDK)が手狭になってきた。そこで、そろそろ2LDK以上の物件に引っ越そうかな〜とあれこれ物件を物色していて、ポロポロ内見をしている。

で、「ここで住みたい!」と夫婦2人の意見が合致した物件が見つかり、不動産を購入することを決意するに至った。

数ヶ月前の自分は「当面賃貸でいいや」と思っていたのに不動産の購入に踏み切る大転換だ。

そこでこの記事では、なぜ中古物件を購入しようと思ったか、なぜ賃貸ではないか、なぜ住宅ローンを許容したか?など、自分の考えを共有しようと思う。

そもそもだが「賃貸が得か、購入が得か」は永遠のテーマだ。それは個人やその時の状況によって答えが変わるからだ。つまり、正解のない問いになる。

私個人の背景や状況を踏まえた解説をすることによって、あなたにとっての正解に辿りつくためのヒントになれば幸いだ。

「賃貸か?家か?」の正解はない

そもそもだが、「賃貸か得か、家が得か」の正解はない。なぜなら個人の置かれている状況、資産、収入、価値観はバラバラだからだ。

たとえば、ひとり暮らしをする50代の男性・会社員がいたとする。

- 東京に居住

- 結婚願望なし

- 婚姻歴なし

- 年収400万円ほど

- 貯金100万円

- 週5日・8時間労働

- 家に求める価値は「寝場所」

- 引っ越し や転職の予定なし

だとすると、おそらく「賃貸」がいいだろう。この先同居人が増える見込みはないし、寝場所としての価値を家に求めているからだ。そもそも年収400万円・貯金100万円で家を買えないかもしれない。住宅ローンを組めたとしてもリスクが大ありだ。

だが、これが20代夫婦共働き・世帯年収1000万円の家庭だと話が変わる。

結局のところ、言いたいことは「賃貸か家かは人による」ということだ。だからこそ、賃貸が得!とか家買ったほうがいい!とかいう言説に囚われず、冷静に自分と向き合い、自分だけの正解を自分で導き出すしかない。

私たち夫婦が置かれている状況

前置きはこれくらいにして本題に入る。

一番重要な「自分が置かれている状況」を整理してみた。

家族構成

家族構成は僕、妻、子(0歳、4歳)の4人だ。

職業

僕の職業はWeb制作会社のアルバイト(週5日、1日5時間、時給1,400円)で、妻の職業は地方公務員の正社員(年収500万円ほど)

収入・貯金・資産

- 夫:月15万円(ボーナスなし)

- 妻:月25万円(ボーナス4ヶ月)

- 貯金・株:1500万円(含み益込み)

- 資産:車など

僕は正社員への登用を一応約束されているから、年収増加が見込める状況だ。

お互いの実家との距離

お互いの実家との距離は下記のとおり

- 夫:車で10分

- 妻:車で30分

結婚当初からの「戦略」で、結婚するなら近場の人がいいと決めていた。

もちろん、まったく別世界で暮らしていた人とお付き合いしたい願望もあったけど、結婚後の生活が想像できなかった。

お互いの実家との距離は子育てをしていく上で重要な要素になると思っている。

社会情勢

見逃せないのが、社会情勢の変化だ。一見自分には無関係に思わえる事象であっても、翻って実生活に影響を及ぼす。

たとえばインフレ。コロナと戦争が起因しているが、その影響は甚大だ。よって、世の中の動きを広い視野を持って観察することは「家選び」を検討するうえで欠かすことができない。金額が金額だけに、「本当に家を買って今大丈夫なのか?」を見極める判断材料になるからだ。

で、それを踏まえた上で2024年5月時点での社会情勢は下記のとおりだ。

- 日本の人口は予測よりも早く減っている

- 日本の少子化と高齢化は予測よりも早く進んでいる

- コストプッシュ型のインフレが起きている

- 賃上げムードはあるが、実質賃金は24ヶ月連続でマイナス

- 空き家率が年々増加傾向にある

- 円安が進んでいる

- 実質実効為替レートが2023年11月には71.39まで低下し、過去最低を更新

いろいろ挙げてみたけど、それぞれの状況を詳しく知る必要はない。

ざっくりと概要を把握し、今後の見通しをなんとなくでも予想しておくこと。そして、その予想を見直し軌道修正することだ。

価値観

最後は、価値観について。

価値観とは、「何を差し置いても「これだけは!」と言えるモノや思考、思想、哲学など」と定義しておく。

価値観のあぶり出しは個人レベルでもそうだが、夫婦で生活する以上、夫婦2人の価値観をすり合わせることが肝要だ。

私たち夫婦の価値観はこうだ

- 家族の時間を大切にしたい

- 自然が多い場所で住みたい

- 小鳥のさえずりが聞こえる場所に住みたい

- 高速道路のICから車で20分以内の場所に住みたい

- ど田舎ではなく、少し移動すれば都市や都会に行ける場所に住みたい

- 子どもの教育はお受験させることよりも本物を体験させることを重視したい

- 地域のお祭りやイベントなどにも当事者として参加したい

- 料理がしやすいように広いキッチンがほしい

- 世間体や常識よりも自分たちが納得できる生き方を選択したい

- ライフステージに合わせた柔軟な生き方・働き方を取れるようにしたい

こういった価値観は1日2日レベルでわかるものでないし、するべきでもない。そうじゃなくて、年単位で試行錯誤した結果、浮き彫りになっていく。そのうえで、読書と実験が最強だと感じた。

たくさんの人の校閲が入った文章を吸収し、行動していく。成功も失敗も含めて財産となる。こういったプロセスを経てはじめて「価値観」が浮かび上がってくるのだ。

なぜ、中古物件を購入するに至ったか?

賃貸に拘っていた僕だが、戸建住宅を購入する決断に至った。一言でいえば「ライフステージと価値観が変わった」からだ。具体的にみていく。

今の物件が手狭になった

第二子の誕生を端緒に、1LDKの間取りが窮屈に感じるようになった。単純に人が一人増えたのも大きいけど、それ以上にモノが増えたのが大きい。モノの選別はかなり意識的にやっていたつもりだったが、「意識」では解決できないほどになった。

その理由は、子どものおもちゃと衣服だ。

気をつけていても増えるモノというか、増えていって仕方のないモノだと考えた。

自分が子どもだったとき。友達が持っているおもちゃと同じモノが欲しいと羨んだ経験はあるはず。服だって、お気に入りのロゴやイラストが入った服が欲しい。

すべて買い与えるのもどうかと思うけど、まったく買い与えないのもどうかと考えた。

また、我が家の場合、第一子が男、第二子も男ときて、おもちゃも服もお下がりで対応できる。だから、買い渋りすぎるのはやめて、子どもの意見を尊重するようにした。

結果、1LDKでは収まりきらないほどになり、また、収納術やテクニックでは収集がつかないレベルに達した、と感じたので、2LDK以上の物件を探すようになった。

家族向け賃貸が少ない

より広い間取りを探すようになったが、大きな壁にぶつかる。

タイトルにもあるとおりだが、家族向けの賃貸物件が少ない点だ。

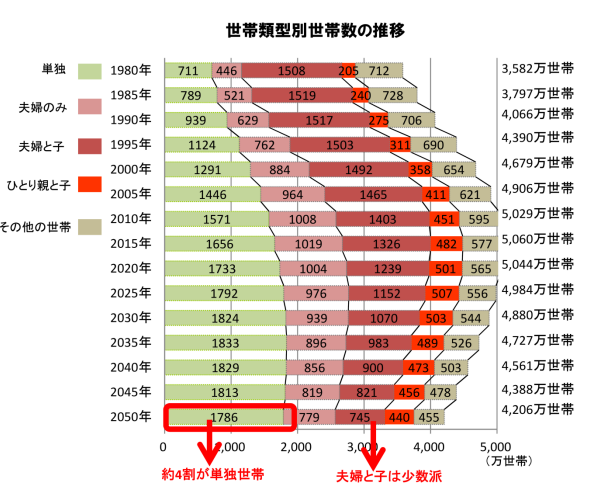

日本の世帯状況を俯瞰で見るとわかるが、ここ数十年で単身者の割合が圧倒的に増加している。

それに併せてか、住宅もよりコンパクトになってきた。

「狭小住宅」という言葉が流行ったが、背景には世帯人数の減少があるに違いない。世帯人数の減少の背景にはもっと深い問題があるようにも感じる…。文字数の関係でここでは触れない。

兎にも角にも、家族向けの賃貸物件は数は少ない。

家族向け賃貸の家賃は高い

さらに追い打ちをかけたのが、家賃だ。

家族向けの賃貸があったとしても家賃が10万円を超えてくる。10万円以下の物件は、ボロボロの戸建てみたいな状況だった。

一般的に、「収入に占める家賃の割合は30%以内が理想」とされているようだが、僕の実感では20%台でキツい。10%台に収めてようやく「経済的にゆとりがある暮らし」が実現できると考えている。そして、それを実現してきた。

だから、家賃が10万円を超えてくると厳しい。

リスクを想定し、備える

「夫婦2馬力なんだから大丈夫でしょ」と思うかもだけど、僕はその考えに否定的だ。なぜなら、夫婦どちらか一方に何かがあって働けなくなった場合を考慮していなから。

「人生何があるかわからない」というのは耳タコレベルで聞いてきたと思うけど、僕の場合は高齢者のケースワークをする中でそれを肌で感じてきた。

- 病気

- 障害

- 離婚

- 死別

こういった「不慮の事故」によって人生が狂った人たちをたくさん見てきた経験がある。こういう背景もあって、万が一1馬力になっても払える負担感に留めたいというのが僕の考えであり、我が家の考えだ。

下階の住民からクレームが…

最終的に追い打ちをかけたのが、下階の住民からのクレームだった。

インターホンが鳴り「Amazonかな〜」と思いきや、まさかの苦情だった。

入居以来ずっと我慢してたけど、音がうるさいです。どうにしかしてください。

鉄筋コンクリート造だったので完全に油断していた。が、子どもの足音は想像以上に響いているらしい。申し訳ないの一言に尽きる。

子どもの騒音問題は、長期に及ぶ

子育てあるあるかもだけど、隣近所とのトラブルは相当気が参る。一過性の問題ではなく、住み続けている以上ずーーっと続く継続的な問題であるからだ。

ゆえに、解決に時間がかかり、長期にわたって頭を抱える案件だ。喉に小骨が引っかかった状態が住み続けている間、ずっと続いている状態を想像して欲しいが、まぁ苦しい。

最終的には、ご近所トラブルが我が家の背中を強く押した。そして、戸建て住宅を検討するようになった。

「生活」を中心に据えた転職を終えた

家の購入に踏みとどまっていた理由に、「働き方」があった。というのも、現代社会では、「暮らし」と「労働」がずいぶんとかけ離れてしまったので、理想の住居を求めると労働に困り、労働を優先すると住居が疎かになるからだ。

田んぼの近くに親戚みんなで暮らしていた「職住接近」生活は終焉した。

「職住接近」の方向性を変える

最近のトレンドとして、「職場近くの家に住もう」みたいな流れがあるように感じる。たしかに、時間という資源はもっとも貴重だから、ムダな通勤時間は省いたほうがいいよね」という考え方は妥当そうだ。

だけど、ここに罠があると思っていて、それが仕事を中心として暮らしになってしまうことだ。

僕の価値観として、「仕事は生活を豊かにするための手段にすぎない」がある。つまり、まず生活が土台にあって、サブに仕事があるイメージだ。

だけど、昨今の「職住接近」は、仕事が中心で暮らしは二の次といった感が否めない。もちろん、若い時はいいだろう。狭い住宅でも問題ないし、都会でも問題ない。

でも、子育てとなると話は別だ。

- 公園があるか?

- 病院は近いか?

- 子どもと一緒に行けるスーパーはあるか?

- 治安は悪くないか?

- 学校は歩いていける距離にあるか?

- 保育園には入れそうか?

こういったことの優先順位が高くなるはずだ。ところが、仕事が中心で暮らしは二の次といった「職住接近」だと子育てにまったく適してない場所に住むことになる。

「仕事」を「家」に近づける

そこで、僕たちが考えたのは、「住居ではなく仕事を近づける作戦」だ。

- 夫:地方公務員を辞めて、在宅ワーク可能なIT系企業に転職

- 妻:都内の区役所を辞めて、家から近い市役所に転職

こういった具合だ。たしかに給料は下がってしまった。でも、その分圧倒的に時間が増えたし、何より夫婦の価値観に適合した家に住む土台が整った。

家計のムダを省き、資産を築いていた

家計改善に関しても、夫婦生活が始まった段階でかなり意識的に取り組んでいた。

といっても特別すごいことをしたわけではなく、地味なことを続けてきた。

- 家計簿をつける

- 衝動買いをしない

- コンビニにはできるだけ近寄らない

- 収入から天引きで信用金庫にお金を貯める

- 質素な食生活にする

- 断舎離する

- 中古も検討する

こういった地味めな活動だ。

これによって、20代後半で資産が1000万円以上積み上がったのでよかったと思う。

どれくらい住宅ローンを組むか?

では、いったいどれくらい住宅ローンを組むか?

あんまり意味もない気がするが、一般的なデータを見てみた。

| 種類 | 購入資金平均 | 借入平均額 | 自己資金比率平均 |

|---|---|---|---|

| 注文住宅 | 5,436万円 | 3,772万円 | 20.0% |

| 分譲戸建住宅 | 4,214万円 | 3,205万円 | 21.3% |

| 分譲マンション | 5,279万円 | 3,610万円 | 28.5% |

| 中古戸建住宅 | 3,340万円 | 2,070万円 | 31.6% |

| 中古マンション | 2,941万円 | 1,641万円 | 44.2% |

国のデータによると、注文住宅と分譲マンションの価格が高く借入額も大きいとある。しかし、自己資金比率を見ると、注文住宅は低い傾向にある。注文住宅を購入する層はお金持ちで、豊富な自己資金があるのだろう。

我が家が検討するのは中古戸建(←最有力) or 中古マンションだ。とすると、購入金額はだいたい3,000万円で、借入平均額は2,500万円くらいか。これを参考にはしつつ、我が家の事情に置き換えてみたい。

我が家の収入・支出・資産

まずは収入と資産だが、

- 夫:月15万円(ボーナスなし)

- 妻:月25万円(ボーナス4ヶ月)

- 貯金・株:1500万円(含み益込み)

- 資産:車など

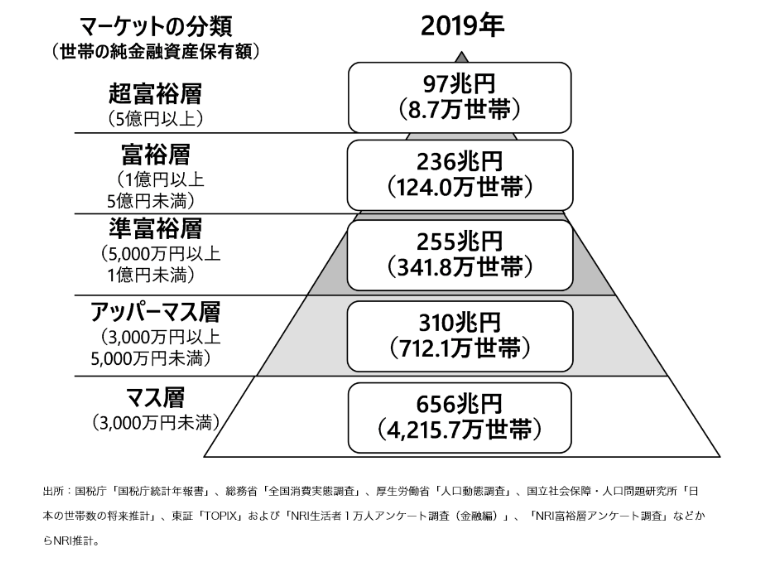

国の分類によればマス層に該当する。いわゆる一般庶民だ笑

次に支出は

- 住居費:9万円(駐車場代込み)

- 光熱水費:1.5万円

- 通信費:5,000円

- 食費:4万円

- 日用品費:1万円

- 自動車費:1万円

- 生命保険:5,000円

- 火災保険:400円

- 自動車保険:3,000円

- 交際費:1.5万円

- 医療費:1万円

- 夫婦のお小遣い:残りを自由に使う

合計で約20万円で、月によるが月々の収支は概ね+10万円ほどで推移している。

「生活が楽だ」と感じる住居費は、収入の2割以下

収入に占める住居費の割合は一般的に「3割程度」とされる。月収40万なら12万、月収30万なら10万、月収20万なら6万となる計算だ。

とはいえ、これはあくまで一般論だ。大切なのは「自分がどう感じるか」で、どのくらいがちょうどいいと感じるか、キツくないと感じるかが重要となる。

で、我が家の場合は収入の2割以下にしてちょうどいいと感じる。これは8年以上家計簿をつけて試行錯誤の末にたどり着いた実感だ。

- 月収40万:住居費8万

- 月収35万:住居費7万

- 月収30万:住居費6万

- 月収20万:住居費4万

表にするとこんな感じだ。

収入の2割以下に住居費を抑えることで、無理せず貯金ができたし急な出費にも対応できてきた。ゆえに、家を購入する際も自己負担比率は2割程度を目標にすることにした。

賃貸戸建て or 中古戸建て

収入の2割以下に住居費を抑えるには手立ては2つしかない。

- 収入を上げる

- 住居費を下げる

「収入を上げる」に関しては、僕が今アルバイトの身分だから正社員になれば解決できそうだ。だが、現在4歳と0歳の子どもを育てている都合、今以上に労働時間を増やすのはキツイ。現実問題、収入UPは難しそうだ。

一方、「住居費を下げる」は自分たちでコントロール可能だ。たとえば、

- 賃貸も検討する

- 新築ではなく、中古も検討する

- エリアを再検討する

このように、自分たちで裁量でコントロールできる。そこで我が家は、

- 賃貸の戸建て

- 中古の戸建て

を検討することに。だが、ファミリー向けの賃貸戸建ては供給数が少なく、かつ、家賃が割高であった。それは前述のとおりだ。

なので、中古の戸建てを探すことにし、そして、希望の条件と合致する物件に出会ったのだ。

物件価格が安かった

懸念された価格は「妥当」といえる範囲だった。

具体的には、物件価格2,700万円、諸費用300万の合計3,000万円ほどだ。

35年ローンになるのは悔しいが、それでも月々の返済額が7〜8万円ほどになる(金利ライプによって変動する)。

トータルコストで比較すべき

よくある話で、賃貸の家賃と月々のローン返済額だけで比較して「だから持ち家の方がお得ですよ」と言うパターンがあるけど、それはウソだから無視していい。

なぜなら、持ち家は維持管理にものすごいお金がかかるからだ。

- 外壁塗装

- 内装張り替え

- キッチン・お風呂・トイレのリフォーム

- カーポートの取り替え

- シロアリ駆除

- 固定資産税

- 火災保険

- 地震保険

- ローン借り換えの手数料

これらも含めて総合的に比較しないとフェアじゃないからだ。

労働・貯金・株・不動産などでカバーできる見込み

持ち家を購入することで我が家の家計収支は悪化する。

だが、

- 今後、夫は労働時間を増やす予定である

- 地方公務員に復帰する選択もある

- 妻は地方公務員であり、年功序列である(財政もいい自治体に勤務している)

- お互いの両親からサポートを受けられる

- 貯金と株で1000万円以上の資産がある

- いざとなれば実家の不動産を売却できる

- 離婚リスクはとりあえず減った(多分だけど…)

など、幸いなことに、もしもの備えとして保険がある。

万が一の備えに対して、いくつも予備電源を用意してあるので、リスクを最小限に留められると判断した。

カスタマイズ性がある物件だった

以上を踏まえて、物件を探していった。そして、理想に近い家が見つかったのだ。

なぜ、気に入ったのか。

- 自然が豊かであった

- 静かであった

- 家の前の道路の交通量が少ない

- 将来を見越して部屋を増やすこともできる

- お互いの実家との距離が車で30分以内

- 妻の職場までの距離が車で40分以内

- 夫の職場までの距離が電車で60分

- 小中学校から徒歩で20分圏内

- 幼稚園を転園する必要がない

- 周辺に子育て世代が多い

- 周辺に病院・スーパー・駅がある

- 徒歩5分内に市民農園がある

枚挙に暇がないが、ざっとこんな感じだ。ほぼどストライクといっても過言でもない。

まとめ

繰り返すが、賃貸か持ち家に正解はない。

より正確に言えば、「正解はあるが、個人によって正解は異なる」だ。つまり、万人にとっての唯一の正解は存在しない。1+1=2みたいなお話ではないのだ。

だからこそ、この論争はずっと続いているし、人々の決断を悩ませている。

解決策はひとつで、自分の状況を客観的に見て自分で、夫婦で、答えを導くしかない。

僕も一応の「答え」を出してみたけど、今の時点での「正解」であり、5年後10年後は結論が異なるかもしれない。これからも引き続き思考を止めることなく「正解」の更新をしていこうと思う。

コメント